Ursachen für die Schimmelpilzbildung, bauliche und nutzungsbedingte Einflussgrößen allgemein

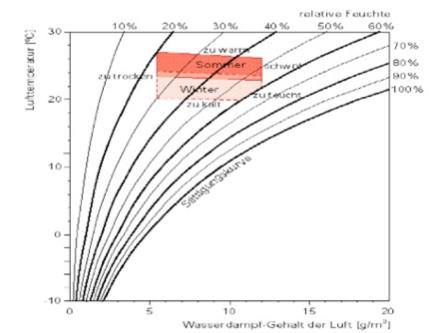

Schimmelpilze benötigen zum Wachstum Nährstoffe und Feuchtigkeit. Da in Gebäuden Nährstoffe grundsätzlich in mehr oder weniger gut verfügbaren Formen vorhanden sind, kommt der Feuchtigkeit eine ausschlaggebende Bedeutung zu. Die Feuchtigkeitsgrenze, unterhalb derer kein Wachstum von Schimmelpilzen auf Materialien stattfindet, liegt bei ca. 70 % relative Feuchte an der Oberfläche. Mit zunehmendem Feuchtegehalt steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Schimmelpilzwachstum auftritt. Bei 80 % relativer Feuchte an der Oberfläche sind die Wachstumsbedingungen für fast alle innenraumrelevanten Schimmelpilzarten erreicht. Bei noch höheren Oberflächenfeuchten können alle Schimmelpilze sowie Bakterien wachsen. Jedoch gilt zu beachten, dass die Wachstumsvoraussetzungen, Feuchtigkeit und Temperatur, im Praxisfall nicht getrennt voneinander betrachtet werden können, da sich die Lage der minimalen und optimalen Feuchtigkeit bei unterschiedlichen Temperaturen verschieben kann. Die minimalen Werte der relativen Luftfeuchte, die zur Auskeimung oder zum Myzelwachstum notwendig sind, werden nur bei optimalen Temperaturen erreicht. Sind diese Temperaturen nicht optimal, findet Auskeimung oder Myzelwachstum erst bei höheren Luftfeuchten statt.

Neben dem Zusammenspiel von Feuchtigkeit und Temperatur, ist auch der ph-Bereich für ein Schimmelwachstum von Bedeutung. Der optimale Wachstumsbereich ist hier zwischen ph 5 und ph 7, wobei zu berücksichtigen ist, dass einzelne Schimmelpilzarten auch in einem ph-Bereich zwischen 2 und 11 wachsen. Tapeten und Anstriche weisen beispielsweise oft einen ph-Wert zwischen 5 und 8 auf. Kalkhaltige Baustoffe, wie z.B. Putzmörtel oder Beton können ph-Werte von über 12 besitzen. Trotzdem kann auch hierauf ein Schimmelpilzwachstum entstehen, wenn sich z.B. dünne Biofilme auf dem Material gebildet haben. Dieser Nährboden ist aufgrund von Staub- oder Fettablagerungen etc., in ausreichender Menge auf fast allen Bauteiloberflächen vorhanden.

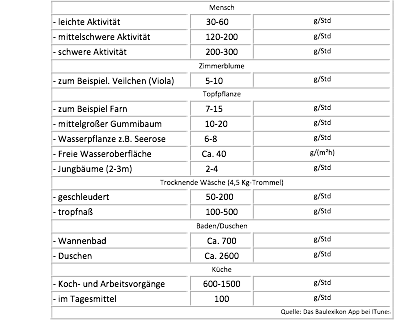

Grundsätzlich kann eine Schimmelpilzbildung nur dann auftreten, wenn die oben beschriebenen Wachstumsvoraussetzungen erfüllt sind. Feuchtigkeit spielt hierbei, wie aufgezeigt, eine wesentliche Rolle. Hier gilt zu beachten, dass warme Luft – bei gleicher relativer Luftfeuchte – mehr Feuchtigkeit enthält als kalte Luft. Diese Feuchtigkeit kann aus dem Bauwerk selbst stammen oder vom Raumnutzer eingebracht werden. Die Einflussgrößen, die für eine erhöhte Feuchtigkeit im Gebäude verantwortlich sein können, lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

-

Unzureichende Wärmedämmung & geringe Wärmespeicherung

-

Wärmebrücken

-

Erhöhte Wärmeübergangswiderstände

Unzureichende oder unsachgemäße Beheizung -

Erhöhte Feuchteproduktion im Innenraum

-

Unzureichendes oder unsachgemäßes Lüften

-

Schlechte Feuchtepufferung der Baumaterialien

-

Feuchtigkeit in der Baukonstruktion

Im Winter kann bei niedrigen Außentemperaturen durch Lüften die Raumluft besonders gut getrocknet werden. Die kalte Außenluft wird in der Wohnung erwärmt und nimmt zusätzlich Feuchtigkeit auf, die mit dem Lüften nach außen transportiert wird. Auf der anderen Seite kann es an kalten Stellen der Wohnung durch Abkühlung der Luft kritisch feucht werden. Dies kann zum Beispiel in kühleren Räumen wie Schlafzimmern oder an Wärmebrücken (z.B. Gebäudeecken) der Fall sein. Im Allgemeinen kann davon ausgegangen werden, dass bei einer Raumlufttemperatur von durchschnittlich 21 °C und einer Oberflächentemperatur der inneren Außenwandoberfläche von 11 °C der Taupunkt erreicht ist. Bei Unterschreitung dieser 11 °C läuft der Zustand der Luft entlang der Sättigungslinie, es entsteht Tauwasser an der kühleren Oberfläche. In diesem Falle ist es zur dauerhaften Beseitigung des Feuchteproblems im Allgemeinen notwenig, eine Wärmedämmung des Mauerwerks durchzuführen, um die Innenwand-Oberflächentemperatur zu erhöhen.

Es gilt hierbei jedoch zu beachten, dass die Wärmedämmung in keinem Fall mit der Wärmespeicherung verwechselt werden darf. Ein höheres Wärmespeichervermögen bei schweren Wandbaustoffen (Massivbauwänden) kann Temperaturschwankungen besser ausgleichen als leichte Baukonstruktionen und damit auch für eine bessere Pufferung der Raumluft sorgen. Entscheidend für die Vermeidung von Schimmelpilzbefall ist jedoch eine ausreichende Dämmung sowie ein sachgerechtes Lüften und Heizen.

Möbel, Gardinen und dergleichen stellen an sich kaum einen Widerstand für Raumluftfeuchtigkeit dar, d.h. die Raumluftfeuchte dringt bis hinter die Möbel an die Wände. Gleichzeitig gelangt die Wärme im Raum durch einen verringerten konvektiven und strahlungsbedingten Wärmeübergang nur unzureichend hinter Möbel und Gardinen. Dadurch wird entlang solcher Wandbereiche die relative Raumluftfeuchte erhöht und es kann zu Schimmelpilzwachstum kommen. Daher sollte grundsätzlich darauf geachtet werden, dass hinter solchen Einrichtungsgegenständen eine ausreichende Konvektion stattfinden kann.

Eine Erhöhung der Raumlufttemperatur durch Heizen bewirkt – bei gleichem absoluten Wassergehalt der Luft – eine Verringerung der relativen Raumluftfeuchte. Außerdem wird durch eine Beheizung des Raumes auch die Oberflächentemperatur der Innenwände erhöht. Beide Effekte tragen zu einer Verringerung der Gefahr eines Schimmelpilzwachstums bei. Werden einzelne Räume weniger oder gar nicht beheizt, erhöht sich im Umkehrschluss die Gefahr der Schimmelpilzbildung. Dies trifft besonders auf Räume zu, die (wie z.B. Schlafzimmer) intensiv, d.h. über viele Stunden hinweg genutzt werden. Dabei wird viel Feuchtigkeit produziert, es erhöht sich die Luftfeuchtigkeit und bei kalten Wänden die Gefahr der Tauwasserbildung. Daher gilt, dass auch über einen längeren Zeitraum wenig oder nicht genutzte Räume geringfügig beheizt werden sollten. Türen zu wenig genutzten Räumen sollten geschlossen sein. Es ist nicht sinnvoll, kühle Räume mit Luft aus wärmeren Räumen zu temperieren. Denn hierdurch wird nicht nur die Wärme, sondern auch die Feuchte in den kühleren Raum getragen. Wenn sich die Luft dann abkühlt, steigt die relative Raumluftfeuchte und es besteht wiederum die Gefahr eines Schimmelpilzwachstums. Auch hierbei gilt zu beachten, dass die Oberflächenfeuchte an Innenoberflächen von Außenbauteilen nicht nur von der Raumluftfeuchte, sondern auch von Temperaturdifferenzen zwischen Raumluft und Oberfläche abhängig ist. Diese wird maßgeblich von der Feuchteproduktion im Wohnraum beeinflusst. Eine hohe Feuchteproduktion führt zu höherer Raumluftfeuchte und damit auch zu höherer Oberflächenfeuchte. Die Lüftung stellt das wirksamste Mittel dar, um die vom Raumnutzer selbst produzierte Feuchtigkeit aus der Wohnung zu entfernen. Einen Luftaustausch vom Innenraum nach außen über baulich intakte Wände, wie fälschlicherweise oft angenommen, gibt es hierbei nicht. Der in diesem Zusammenhang gern verwendete Begriff der „atmenden Wand“ ist lediglich im Zusammenhang mit der Feuchteregulation (Feuchtepufferung) zu sehen.

Bei der Feuchteregulation oder Feuchtepufferung nimmt die Wand durch Sorption je nach Veränderung des Innenraumklimas entweder Wasser auf oder gibt es an die Raumluft ab. Wie erwähnt, haben Massivbauwände meist eine stärkere Pufferwirkung als Leichtbaukonstruktionen. Die Geschwindigkeit und Möglichkeit des Ausgleichs für den Sorptionsfeuchtebereich hängt stark von der Porosität sowie der Ab- und Desorption des verwendeten Baustoffes ab. Ein Ziegel weist eine höhere Porosität als z.B. viele Natursteine auf und ist somit auch günstiger in der Feuchteregulation.

Beim Lüften von Wohnräumen muss auf einen tatsächlichen Luftaustausch geachtet werden. Eine Konvektion (Luftbewegung) kann nur über unterschiedliche Lufttemperaturen zustande kommen. Ein Temperaturgleichgewicht zwischen Außen- und Innenluft führt zum Stillstand der Belüftung. Dies bedeutet, dass z.B. im Winter dauerhaft gekippte Fenster bei ausgeschalteten Heizkörpern nur unzureichend für einen Raumluftwechsel sorgen können. Es würde also keinen Sinn machen, vor dem Verlassen des Hauses am Morgen alle Fenster zu kippen und die Heizung abzuschalten. Von Seiten des Bundesumweltamtes werden in Bezug auf das richtige Lüften eines Wohnraumes folgende Angaben gemacht:

Am effektivsten kann die Feuchtigkeit aus einem Wohnraum durch mehrmaliges kurzzeitiges (5-10 min, je nach Zahl und Anordnung der Fenster) intensives Lüften (Querlüften) im Laufe des Tages entfernt werden. Kann nur morgens nach dem Aufstehen gelüftet werden, sollte, je nach Jahreszeit, Raumgröße und Raumlufttemperatur etc. ca. 30-40 min gelüftet (stoß- bzw. querlüften) werden. Ungünstig ist es, erst am Abend zu lüften. Dann muss sehr lange gelüftet werden (1 Stunde und länger), da die Feuchtigkeit sich inzwischen in den Wänden und Möbeln festgesetzt hat und nur langsam entweicht. Während des Lüftens sollte die Heizung in keinem Fall abgestellt sondern nur gedrosselt werden. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass ein dauerhaftes Lüften über z.B. gekippte Fenster aufgrund der damit verbundenen hohen Heizkosten nicht zu empfehlen ist.

Auch das oft vorgefundene Entfernen der Lippendichtungen in neueren, dichten Fenstern ist in keinem Fall zu empfehlen. Allerdings ist das Lüften selbst auch von den baulichen Zuständen abhängig – generell kann man keine Lüftungsverordnung verschreiben, die für alle Situationen perfekt ist. Der Einzelfall muss vor Ort in Augenschein genommen werden. Sollte aus privaten oder beruflichen Gründen kein regelmäßiges Lüften möglich sein, empfiehlt es sich, eine Raumlufttechnische Anlage (RLT-Anlage) oder ähnliches im Haus zu installieren. RLT-Anlagen sorgen vollautomatisch für eine sachgerechte Lüftung und können aufgrund Ihrer Wärmetauscheigenschaften (die Abluftwärme erwärmt die Frischluft) auch zum Energiesparen beitragen.

Fazit:

Schimmel an Innenwänden stellt entgegen vieler Meinungen grundsätzlich mindestens eine gesundheitliche Beeinträchtigung dar. In der Regel liegen die Gründe der Schimmelpilzbildung in einer bautechnischen Ursache. Es ist daher auch immer zu empfehlen, fachlichen Rat direkt am Ort des Geschehens einzuholen. Fachleute für solche Begutachtungen sind Baubiologen und Baugutachter.

Haben Sie bereits Schimmelprobleme?

Dann rufen Sie mein Sachverständigenbüro unter 0821 – 60 85 65 40 an, ich komme gerne bei Ihnen vorbei, untersuche die Ursache mit aktueller Messtechnik, erkläre Ihnen wie man sanieren kann und überwache die Sanierung auf Wunsch auch bis zur Fertigstellung.

Dieser Text wurde bereits im Jahr 2011 erstellt