Reine Luft, die Staub-, Pollen- und Pilzsporenfrei ist, ist für einen Allergiker kaum in Gold aufzuwiegen. Vor allem da die Zahl der Allergiker weltweit kontinuierlich zunimmt. Betrachtet man die Tatsache, dass die meisten Menschen einen Großteil ihrer Lebenszeit in geschlossenen Räumen verbringen und gerade dort die Luft bis zu ca. 100 mal mehr mit etwaigen Schadstoffen belastet ist, als die Luft im Freien, wie die US-amerikanische Umweltbehörde EPA (Environmental Protection Agency) festgestellt hat, so erkennt man, dass fast immer Handlungsbedarf vorliegt. Nicht immer besteht die Möglichkeit Raumluftanlagen zu verbauen und noch viel häufiger sind die dafür nötigen monetären Mittel schlicht nicht vorhanden. In solchen Fällen bieten sich kleine Luftreiniger an, die in den Raum gestellt werden und in selbigem die Raumluft säubern. Preislich liegen solche Luftreiniger für den Hausgebrauch, je nach Größe, Leistung und Ausstattung (z.B. mit zusätzlicher Luftbefeuchtung und/oder Aktivkohlefilter), grob überblickt bei ca. 300 bis 800 Euro.

HEPA-Filter

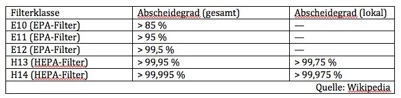

Bei den Luftreinigern spielen vor allem die immer bekannter werdenden HEPA-Filter (Abkürzung für high efficienty partical absorption) oder die etwas weniger effizienten EPA-Filter (Abkürzung für efficienty partical absorption) eine große Rolle. Ob im Auto, im Staubsauger oder eben in speziellen Luftreinigungsgeräten und Klimaanlagen, immer mehr dieser Geräte/Anlagen arbeiten mit einem solchen HEPA-Filter und können so Raumluftbelastungen deutlich reduzieren. Die Filter selbst werden in sogenannten Abscheidegraden klassifiziert und finden neben den genannten Einsatzbereichen schon viele Jahre Anwendung in der Reinraumtechnik, in Krankenhäusern, Operationssälen, Laborräumen oder auch in der Produktion von hochsensibler Technik, wie beispielsweise bei Computerteilen und vielem mehr. Diese Abscheidegrade bei den EPA-/HEPA Filtern werden wie folgt unterteilt.

Luftreiniger für den Hausgebrauch saugen über Ventilatoren verunreinigte Raumluft ein und führen diese über den Filter gereinigt wieder dem Raum zu. In diesem Zuge werden Staub-, Pollen- und Pilzsporen oder auch Tierhaare und Milbenallergene im Filter festgehalten. Der HEPA-Filter selbst besteht aus Glasfaser- oder auch Polypropylenfasermatten, deren Fasern einen Faserdurchmesser von ca. 1-10 µm besitzen. Einige Geräte, wie beispielsweise die der 1996 von Bengt Rittri gegründete schwedischen Firma Blueair, haben zusätzliche Aktivkohlefilter und können damit sogar gasförmige Substanzen und Chemikalien wie beispielsweise Formaldehyd oder auch Zigarettenrauch aus der Raumluft filtern.

Groß oder klein

Bei der Vielzahl der Angebote zu Luftreinigern gibt es allerdings, wie bei vielen elektrischen Kleingeräten, einige Dinge zu beachten. Zunächst stellt sich in diesem Zuge natürlich die Frage, welche Schadstoffe über den Filter aus der Raumluft entnommen werden sollen und welche Partikelgröße zu eliminieren ist. Der nächste zu beachtende Punkt wäre der Wirkungsgrad des angedachten Gerätes. Günstige Modelle saugen hierzu ab und an auch Luft aufgrund Undichtigkeiten nicht durch den Filter, sondern eben durch etwaige undichte Ritzen, womit die eigentlich auszufilternden Partikel am Filter vorbei geleitet, wieder in den Raum zurückgeblasen werden. Auch die Luftleistung, ergo die Menge Luft (m3), die in einer definierten Zeit (meist pro Stunde) durch den Filter geleitet wird (Standartangabe: m3/h), muss an die tatsächliche Raumgröße angepasst werden. Um dies selbst zu prüfen, muss zunächst die Raumgröße ermittelt werden (Raumvolumen = Länge x Breite x Höhe des Raumes). Hiernach dividiert man die maximale Luftleistung des Gerätes durch 2. Ist der sich hierbei ergebende Wert gleich oder größer als das ermittelte Raumvolumen, wäre das Gerät von der Leistung betrachtet ausreichend. Mittlerweile geben manche Hersteller auch auf den Geräten an, für wie viele m2 das jeweilige Gerät geeignet ist. Allerdings wäre dann auch zu hinterfragen, zu welcher Raumhöhe das passt, denn wir reinigen ja mit solch Gerät keine Flächen, sondern Volumen und nicht alle Wohnungen haben eine Neubau-Standardraumhöhe von round about 2,50 m (je nach Landesbauordnung).

Laufgeräusche

Weitere Punkte, die zu beachten sind wären, neben der Größe/Leistungsfähigkeit des Gerätes („je größer der zu reinigende Raum, desto leistungsfähiger muss der Luftreiniger sein“), die Lautstärke und dass die Steuerungsmöglichkeiten einfach und gut zu handhaben sind (z.B. ein Timer um Strom zu sparen). Insbesondere die Lautstärke ist ein relativ wichtiger Aspekt. Auf kleinster Stufe sind nahezu alle Geräte kein Problem, allerdings steigt mit der genutzten Leistungsstufe auch der Geräuschpegel tendenziell nach oben (höhere Drehzahl des Motors und damit einher ein stärkerer Luftstrom). So muss nicht, aber kann ein solch Gerät – je nach Raum und Bauweise – nicht nur eine belästigende Lärmquelle für den Nutzer selbst darstellen, sondern auch für den Nachbarn. Durchaus möglich, dass so manch Gerät dann auch zum Ruhestörer werden kann.

Tauschbar, langlebig & bezahlbar

Ebenso müssen die eingebauten Filter hin und wieder getauscht werden, was heißt, man muss diese auch tauschen und bekommen können. Oftmals sind ja gerade die Ersatz- oder Zubehörteile nach einer Weile kaum oder nur noch schwer beziehbar. Dazu muss natürlich auch erwähnt werden, dass die immer mal wieder zu wechselnden Filter auch in einer Preisklasse liegen sollten, die man vertreten kann – das günstigste Gerät ist Unsinn, wenn der Filter utopisch teuer ist, wie beispielsweise Druckerpatronen bei Tintenstrahldrucker. Parallel dazu auch die Frage in welchen Intervallen der Filter gewechselt werden muss. Der günstigste Filter nützt wenig, wenn die nutzbare Laufzeit kaum länger als die Lebenszeit einer Eintagsfliege ist. Unter Umständen kann beispielsweise auch ein auswaschbarer Filter Sinn machen. Solch ein Dauerfilter kann einfach mit Wasser gespült oder in der Spülmaschine gereinigt werden. Auf diese Weise entfallen die Folgekosten von zusätzlichen Filtern komplett. Geräte mit einem solchen Filter sind preislich oft wesentlich günstiger und schon ab ca. 100 Euro beziehbar, allerdings auch deutlich weniger effizient, als die Luftreiniger mit HEPA-Filter.

Prüfsiegel

Nicht ganz zu vernachlässigen sind auch angegebene Prüfungen der Geräte selbst durch diverse Institutionen. Das ist natürlich grundsätzlich mit Bedacht zu genießen, denn auch das neutralste und seriöseste aller Institute nimmt solche Prüfungsaufträge mit vordefinierten Prüfungsfragen an oder hat gar selbst einen Prüfungsstandard zu dem vordefinierte Aspekte geprüft werden. Ergo es ist nicht immer alles auf dem Prüfplan, was der jeweilige Verbraucher vielleicht wünscht oder denkt. Für den Verbraucher gilt also immer zu prüfen, was genau geprüft wurde, inklusive einem Blick auf die Unabhängigkeit und Neutralität des Institutes selbst – wie auch bei uns Sachverständigen, denn auch hier ist lange nicht jeder Kollege unabhängig und neutral.

Fachberatung

Viele Aspekte die zu beachten sind, von daher sollten Sie sich vor dem Kauf eines solchen Gerätes umfassend vom Anbieter beraten lassen. Was jedoch auch umständlich sein kann, denn gerade kleine, haushaltstaugliche Luftreiniger werden häufig von Versandhändlern angeboten, welche wiederum selten mit dem nötigen technischen Fachwissen behaftet sind. Ein positives Beispiel bietet der Onlineversandhandel Pure Nature Products Versand GmbH aus Idar-Oberstein. Der seit 1996 erfolgreich am Markt agierende Handel wurde aufgrund eines akuten Krankheitsfalls in der Familie gegründet, handelt ausschließlich mit allergieverträglichen Produkten und bietet dazu auch eine umfassende und gewissenhafte Allergieberatung durch fortlaufend geschultes Fachpersonal.

Auch das gibt es

Last but not least gibt es neben den auf den vorgenannten HEPA-Filter basierenden Luftreinigern auch Geräte zur Ionisation der Raumluft. Dieses Funktionsprinzip ist jedoch wissenschaftlich nicht nachgewiesen. Problematisch ist hier auch, dass das bei der Raumluft-Ionisation entstehende Ozon eine Spaltung geruchsbildender Moleküle einleitet und eben genau hier Abbauprodukte, neben dem Ozon selbst, teils hohe gesundheitliche Risiken bergen, wovor auch die Deutsche Lungenstiftung warnt. Ozon selbst ist ein hoch reaktives Gas (Verflüssigung beginnt ab ca. -110,5 °C, Feststoff ab ca. -192,5 °C), welches u.a. keimtötend wirkt aber auch in sehr geringer Konzentration und vor allem in Räumen die Atemwege von Mensch und Tier reizt. Somit kann auch allgemein nur empfohlen werden, solche Geräte in Wohnräumen nicht zu nutzen.