Wenn es um Schimmelbefall geht, dann stößt man relativ flott auf die die Angaben 104 KBE/g oder 105 KBE/g. Mit dem Urteil des OLG Münchens vom 30. Januar 2018 (AZ.: 28 U 2778/16) welches vom BGH bestätigt wurde (AZ.: VII ZR 58/18), wurden vielerlei Diskussionen angeschoben. Derweilen spricht das Urteil zwar diese Werte an und erklärt die Möglichkeit, dass man diese Zahlen als relevante, aber dennoch auch verschwommene Grenzwerte zur Bewertung eines Pilzbefalls nutzen kann, aber am Ende und so erklärt sich das Urteil für viele Leser, greift der Senat zur Findung seines Urteils vor allem auf die Vielzahl von Probenentnahmen zurück, die ein Sachverständigenkollege entnahm und auswerten ließ.

Wörtlich heißt es: „..Der Senat verkennt auch nicht, dass offenbar innerhalb der Wissenschaft ein Streit über den zutreffenden „Grenzwert“ bei der Schimmelbelastung herrscht, wobei offensichtlich in der Zone zwischen einer Konzentration von 104 und 105 KBE/g strittig ist, ob von einer relevanten Besiedelung auszugehen ist, welche die übliche Hintergrundbelastung übertrifft…“

Um dies noch besser nachvollziehen zu können, wäre auch die Art der Probenentnahme zu erklären. Bei KBE/g entnimmt man eine Masse, also eine Materialprobe. In aller Regel sind das kleinere Brocken, meist nicht größer als 5 cm x 5 cm. Die Probe wiegt sodann vielleicht 30 oder 40 Gramm. Stellt man sich nur ein Gebäude vor, so erkennt man schnell, dass hier einige Tonnen Material vorliegen und nicht nur wenige Gramm. Alleine diese Tatsache, dass oft von einem wenige Gramm schweren Probenstück auf den Zustand eines ganzes Gebäudes geschlossen wird (insbesondere bei Schäden während dem Aufbau von Holzkonstruktionen), ist schon schwer verständlich und erklärt wohl auch die Unsicherheit, welche bei etwaigen Zahlenwerten gegeben ist. Selbst wenn man tütenweise Proben entnehmen würde, bezieht sich die Anzahl der koloniebildenden Einheit (KBE) immer auf eben diese entnommenen Stücke, ergo Bruchteile des Ganzen. Es wäre beispielsweise vorstellbar, dass eine entnommene Probe keine Auffälligkeiten zeigt, während eine nur 20 cm weiter weg deutlich auffällig ist. Nimmt man nur Probe 1, so mag man annehmen, dass im Haus keine Probleme herrschen.

Der vom Gericht bestellte Sachverständigenkollege erklärte zu diesem vorgenannten Fall seinen Standpunkt damit, dass ab einer Konzentration von 104 KBE/g zwar nicht von einer hohen, aber doch auffälligen Konzentration auszugehen ist. Selbst wenn dies eine besonders vorsichtige Mindermeinung in der Wissenschaft wäre, hieße dies noch nicht, dass es sich um eine völlig abwegige Meinung handelt.

Das Umweltbundesamt erklärt in seinem aktuellen Schimmelpilzleitfaden folgendes:

“5.2.2 Bewertung von Materialproben: „……Da das Nachweisverfahren für Schimmelpilze erst im Jahr 2014 normiert wurde, liegen erst wenige standardisiert erhobene Vergleichskonzentrationen vor. In einem durch das Umweltbundesamt geförderten Forschungsvorhaben wurden Hintergrundkonzentrationen für unterschiedliche Materialien erhoben (UBA, 2015: Bestimmung von Hintergrundkonzentrationen von Schimmelpilzen in Dämmstoffen und anderen Materialien im Innenraum im Hinblick auf Sanierungsempfehlungen, FKZ 3710 62 223). Danach kann bei den meisten Materialien aus dem Neubau und Altbau ab einem Konzentrationsbereich von 105 KBE/g Material von einem Wachstum im Material ausgegangen werden. Bei fabrikneuen und auf der Baustelle trocken gelagerten Materialien, deuten bereits Konzentrationen im Bereich von 103 KBE/g bis 104KBE/g auf ein aktives Wachstum hin. Da in der Studie insgesamt nur 391 Materialproben und damit nur ca. 20 bis 30 Proben pro Kategorie (Material eines bestimmten Alters) untersucht wurden, sind die Ergebnisse lediglich als erste Orientierungswerte zu verstehen, die durch weitere Untersuchungen untermauert werden müssen…”

Deutlich dargestellt, schwankt das Umweltbundesamt also auch mit der Ziehung einer Grenze im Sinne einer Belastungsmenge. Es wird von den meisten Materialen (105 KBE/g) geschrieben und darauf verwiesen, dass fabrikneue Bauteile (103 KBE/g bis 104 KBE/g) mit weit geringeren Werten schon als belastet im Sinne eines aktiven Befalls beschrieben werden können. Eine klare Grenze gibt es hier nicht, zwischen 103 KBE/g (1.000 KBE/g) und 105 KBE/g (100.000 KBE/g) ist ja dann doch ein gewaltiger Unterschied. Die von vielen angenommenen Grenzwerte sind somit nichts anderes, als sehr schwammig dargestellte Übergangszonen mit deren Hilfe man mutmaßen aber nicht wissen kann. Mit derart Angaben und einer stichprobenartigen Probenentnahme am Objekt kann man bei einem Neubau auch bei noch soviel Mühen keine Befallsfreiheit (resultierend auf ein Schadensereignis) belegen. Dieser Beleg steht aber dem Besteller durchaus zu, sofern die Beweislast noch beim Auftragnehmer ist.

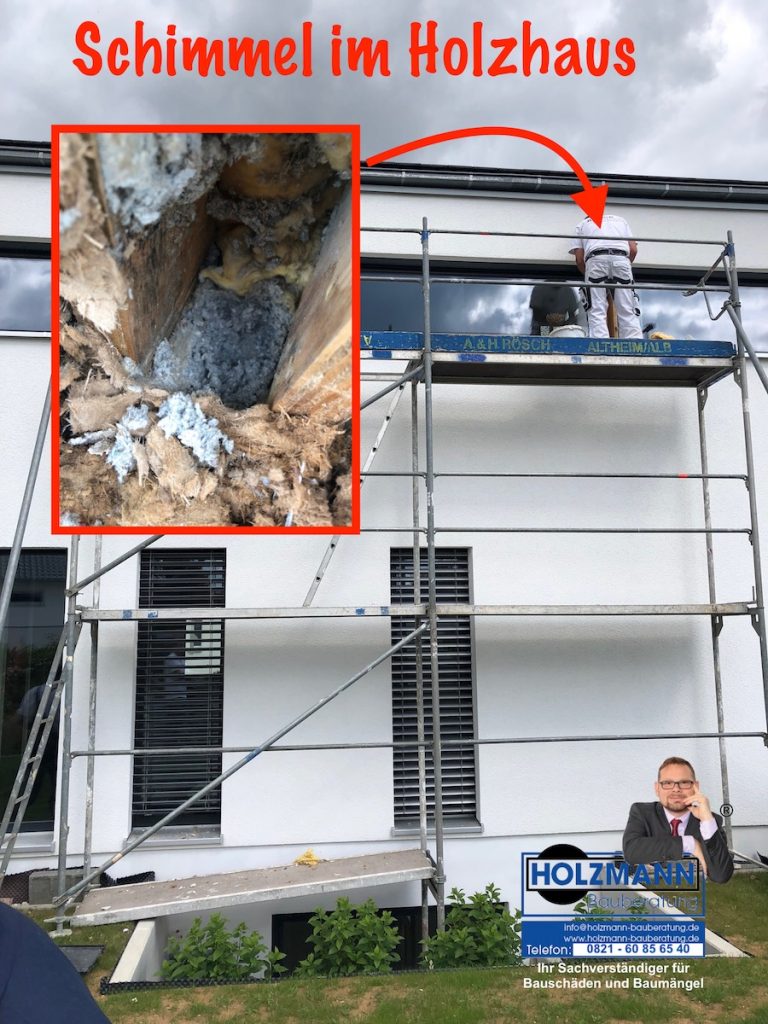

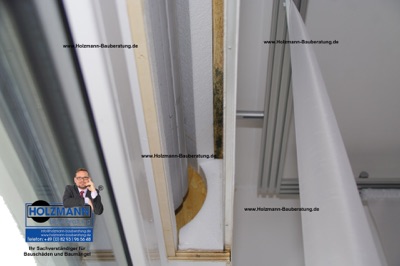

Ein tatsächlicher Nachweis wäre letztlich immer nur gegeben, wenn das Objekt in seine Einzelteile zerlegt wird und dem Käufer offen dargestellt werden kann, dass kein Befall mehr vorliegt. Das mag überzogen klingen, ist es jedoch auch Sachverständigensicht so gar nicht. Der Sachverständige soll letzendlich wahrheitsgemäß bewerten, dabei gilt, was nicht gesehen werden kann, kann nun mal auch kaum bestätigt werden.

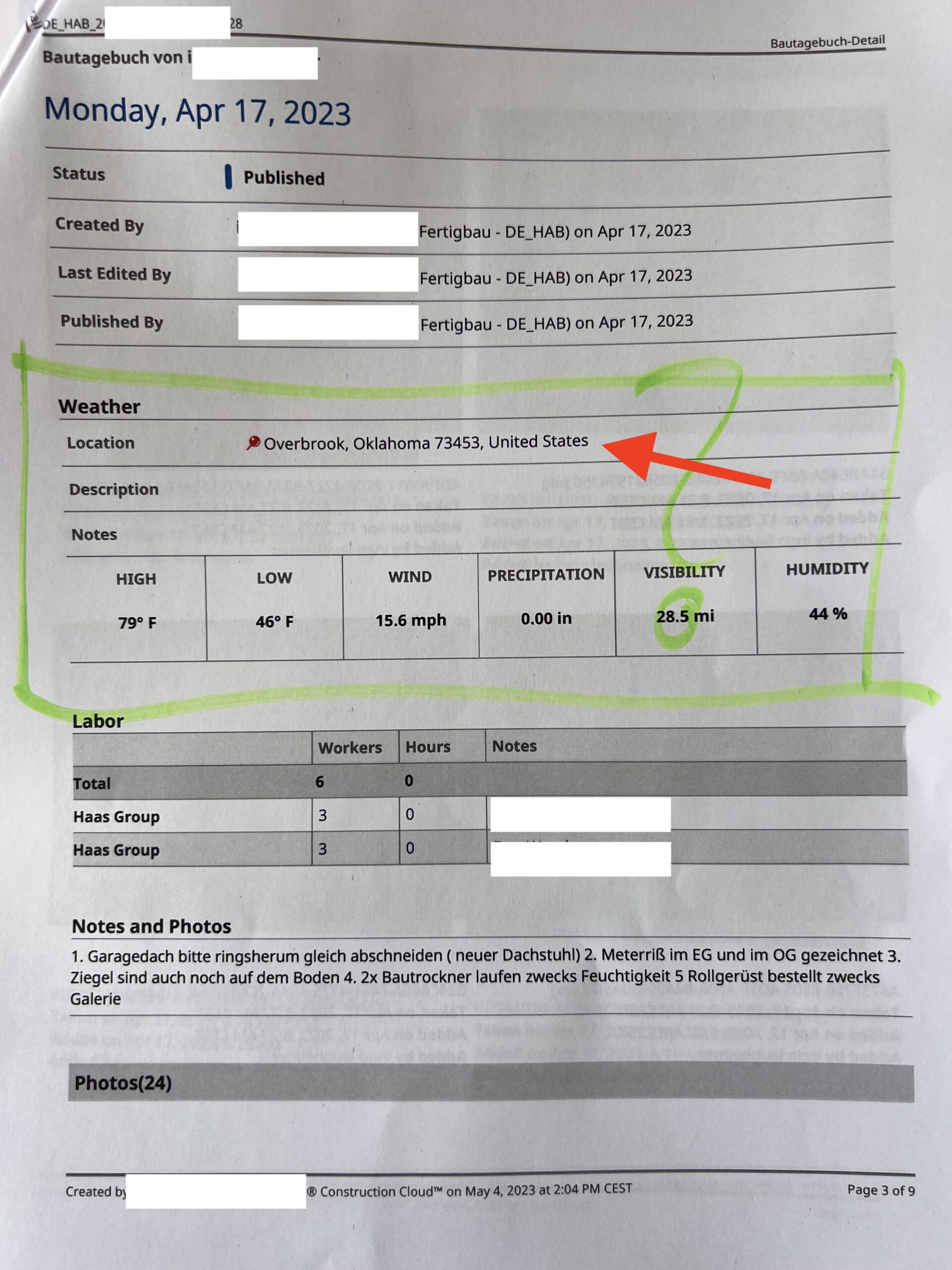

Am Ende darf man auch immer feststellen, dass der Auftragnehmer sein Produkt, vor allem auch die Schwachstellen seines Produktes oder seiner Leistung kennt. Stellt ein Fertighausanbieter ein Haus bei starkem Regen auf und riskiert dabei eine totale Nässung des Holzständerbaus, so muss er mit einem Rückbau rechnen, wenn er nicht schnell genug und fachlich richtig reagiert. Es kann schlussendlich nicht die Schuld des Bestellers sein, dass der Lieferant seine Ware nicht fachgerecht liefert.

Wir aus dem Hause des Sachverständigenbüros Holzmann-Bauberatung® empfehlen, neben den unterschiedlichen Bauteilöffnungen mit der Entnahme von (in Anzahl umfangreichen) Abklatsch- oder Klebestreifenproben nach der Schimmelsanierung und noch bevor Bauteile zugebaut werden, immer Raumluftuntersuchungen. Zum einen zur Bestimmung des Sporengehaltes im Vergleich mit der Außenluft, aber auch zur Bestimmung der MVOCs im Raum. Beide Verfahren sind nach umfangreichen Bauteilöffnungen, Probenentnahmen und visueller Kontrolle bei uns Standard.

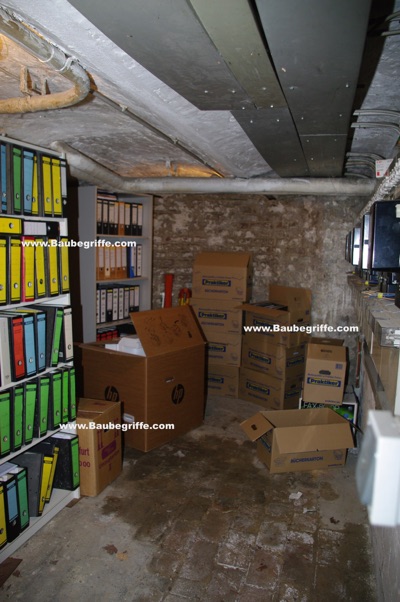

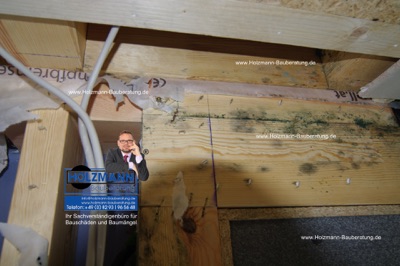

Durchnässter Boden eines Holzständerbauwerks (Fertighaus) aufgrund Wassereintritts bei Regen, nachdem mit der Mangelbeseitigung zu lange gewartet wurde, ist davon auszugehen, dass der gesamte Boden im Schadenbereich entfernt werden muss.

Durchnässter Boden eines Holzständerbauwerks (Fertighaus) aufgrund Wassereintritts bei Regen, nachdem mit der Mangelbeseitigung zu lange gewartet wurde, ist davon auszugehen, dass der gesamte Boden im Schadenbereich entfernt werden muss.