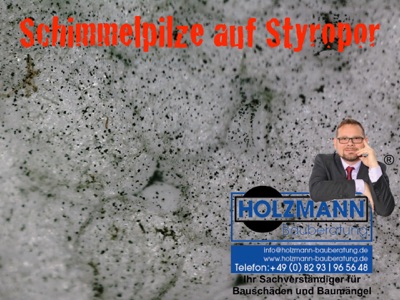

Erheblicher Regen bei dem Aufbau eines Fertighauses in Holzständerbauweise kann zu umfangreichem Schimmelpilzbefall in der Konstruktion führen und im Härtefall auch einen Rückbau und eine Neuerstellung begründen

Das Sachverständigenbüro Holzmann-Bauberatung® hat mittlerweile bundesweit wöchentlich 2 bis 3 geschädigte Fertighäuser in Holzständerbauweise zu begutachten, die während dem Aufbau durch Regen genässt und der hieraus resultierende Schimmelbefall nicht fachgerecht beseitigt wurde. Die Schäden sind hier nicht selten derart umfangreich, dass für eine fachgerechte und vollständige Beseitigung des durch den Schaden verursachten Schimmelbefalls, nur noch ein Rückbau des neuen Hauses in Frage kommt. Sollten Sie ähnliches Problem haben, rufen Sie umgehend in unserem Büro an (Tel.: 0821 – 60 85 65 40). Die erste Aufnahme der Zustände und damit auch die gutachterliche Sicherung von Beweisen ist wichtig, denn die Anbieter streiten regelmäßig jeglichen höheren Schadensumfang ab. Das Büro ist im gesamten Bundesgebiet tätig und hat nach mehreren hundert Fällen dieser Art umfassende Erfahrung im Umgang mit derartigen Schäden.Wir arbeiten hier, wie in allen Fachgebieten auch mit Fachrechtsanwälten zusammen, die durch unsere Fälle bereits umfassende Erfahrung aufweisen können und wissen, wie Sie zu Ihrem Recht, ein mangelfreies Haus zu erhalten, kommen werden.

Der Aufbau eines Fertighauses in Holzständerbauweise wird in aller Regel aufmerksam geplant und in einem Ruck durchgezogen. Je nach Größe des Hauses dauert dies grob durchschnittlich betrachtet 1 bis 3 Tage. Dass es beim Aufbau bzw. der Montage der Fertigteile vor Ort auch mal Regen geben kann, ist klar und solange das nur ein paar Tropfen sind, kann man das durchaus vernachlässigen. Aber kommt ein ordentlicher Schauer oder Platzregen, dann wäre es ratsam den Aufbau zu stoppen und sämtliche Bauteile schnellstmöglich vor Nässe zu schützen. Den ersteren der beiden letzten Sätze werden Sie als Bauherr sehr häufig hören, den letzten Satz in aller Regel selten bis gar nicht. Die Gründe hierfür mögen vielseitig sein, jedoch ist es genau betrachtet sehr häufig ein eng gestrickter Zeitplan, der größere Pausen untersagt, auch dann, wenn die Witterung es verlangen würde und die allgemein anerkannten Regeln der Technik ohnehin einen Bauteilschutz vorsehen. Resultat eines dann vernachlässigten Bauteilschutzes kann sein, dass überall dort, wo Wasser in die Konstruktion einlaufen konnte, wenig später ein Pilzbefall auftritt. Schimmelbefall ist in keinem Neubau hinzunehmen – unabhängig davon ob er gesundheitliche Probleme auslosen kann oder wie groß selbiger ist.

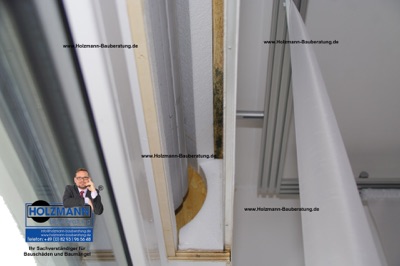

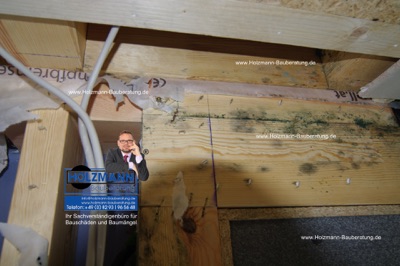

In einem aktuellen Fall habe ich ein ca. 4 Monate junges, hochwertiges Fertighaus in Holzständerbauweise begutachtet. Der erste Eindruck war durchaus akzeptabel, denn durch die Trockenbauwände konnte man nicht hindurchblicken und die Oberflächen der Ausbauplatten waren schön sauber. Der Bauherr erklärte, dass es beim Aufbau der Wände stark regnete und zeigte mir diverse kleinere Schimmelflecken an einem Schwellholz unter der Dampfbremse.

Weitere Öffnungen ergaben einen akuten Pilzbefall in der Konstruktion und dies über alle zum damaligen Regenzeitpunkt aufgebauten Wände. Der Hersteller des Fertighauses war sehr bemüht, eine für beide Seiten befriedigende Lösung herbei zu führen, wodurch wir uns mehrmals am Objekt trafen.

Ein vom Fertighaushersteller beigeladener Baubiologe unterbreitete den Vorschlag, dass man den Pilz desinfizieren, die betroffenen Stellen reinigen und alles wieder mit neuen Materialien inkl. einer Dampfsperre anstatt einer Dampfbremse schließen solle. Somit sei eine weitere Kontamination des Wohnraums unterbunden und eine unbedenkliche Raumluft zu erreichen.

Die Diskrepanz zwischen dem Baubiologen und mir als Sachverständigen für Bauschäden und Baumängel war hierbei, dass es mir nicht nur auf die Raumluft, sondern vielmehr auf die Mangelfreiheit ankommt. Ohne diese Mangelfreiheit würde es von meiner Seite keine Abnahme geben (die Gebrauchsfähigkeit ist zu diesem deutlich eingeschränkt, da gesundheitlich bedenklich).

Üblicherweise wurde zunächst versucht, den Bauherrn irgendwie für eine kleine Lösung zu bekommen und somit dauerte es eine Weile, genau genommen 46 Tage, bis auch der Fertighaushersteller die sogenannte große Lösung erkannte und meine zunächst indirekte, nach den Bauteilöffnungen dann doch direkte Forderung nicht mehr (teilweise lachend) ablehnte. Eine Lösung, zu der das gesamte Haus bis auf den bauseits gestellten Keller zurückgebaut und gegen ein Neues ausgetauscht wird.

So etwas geschieht sehr selten (vor allem in der Geschwindigkeit), aber es geschieht.

Aus bautechnischer Sicht kann ein Neubau mit Schimmelpilzbefall o.Ä, grundsätzlich nicht als mangelfrei bewertet werden. Dabei käme es gar nicht mal auf eine mögliche, negative gesundheitliche Beeinflussung durch den jeweilig möglichen organischen Befall (Pilz, bzw. dessen Sporen) an. Selbst das BGH beschrieb dies in einem Urteil aus dem Jahr 2006 am Beispiel eines Dachstuhls. Nach diesem BGH-Urteil liegt eine ordnungsgemäße Mangelbeseitigung eines mit Schimmelpilz befallenen Dachstuhls nicht vor, wenn dessen Holzgebälk nach Vornahme der Arbeiten weiterhin mit Schimmelsporen behaftet ist. Dies gilt auch dann, so der BGH, wenn von dem Schimmelbefall keine Gesundheitsgefahr für die Bewohner des Gebäudes ausgeht. Weiter stellte der BGH fest, dass das vertraglich geschuldete Werk in eben diesem Fall ein Dachstuhl ohne Pilzbefall war. Ob wir hier nun einen Dachstuhl oder ein Holzständerwerk eines Fertighaus haben, spielt hierbei keine Rolle, denn grundsätzlich wird kein Bauherr ein Gebäude oder Bauteil mit Pilzbefall beauftragen. Ebenfalls ist ein Pilzbefall jeglicher Art niemals anerkannter Stand der Technik im Bauwesen.

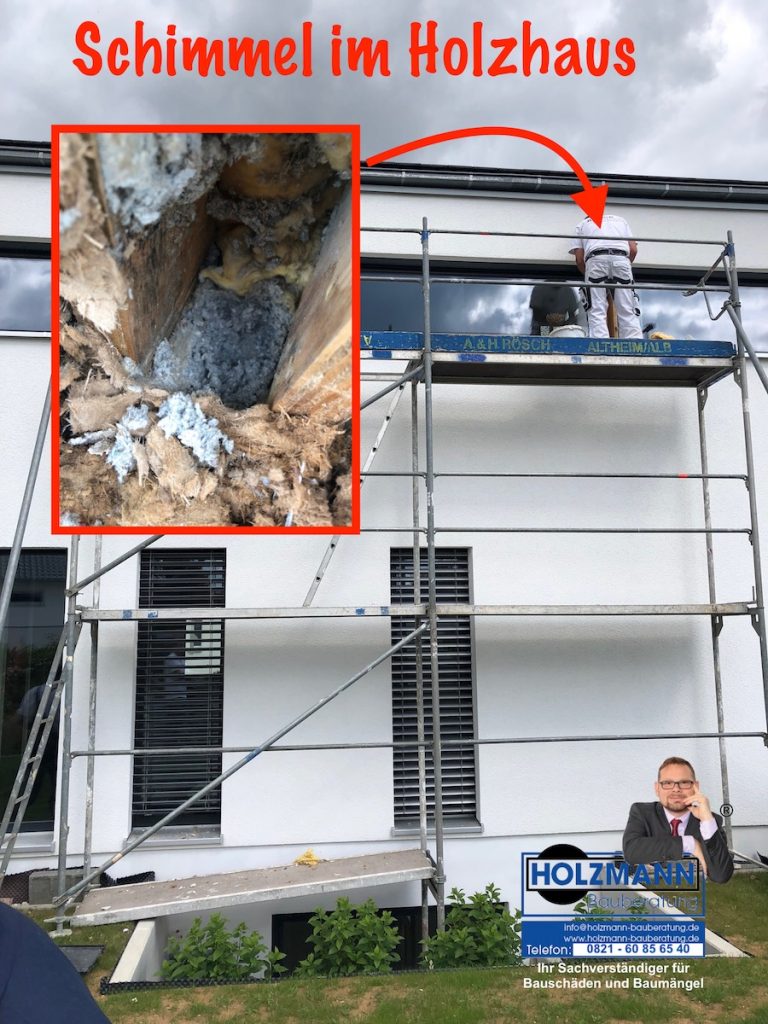

So wirklich publik scheint dieses Urteil jedoch noch nicht zu sein, denn mit Pilzen befallene Holzkonstruktionen – nicht nur, aber für meinen Teil sehr häufig bei Fertighäusern – werden nicht weniger, sondern eher mehr. Zumindest werde ich als Bausachverständiger immer häufiger zu solch Fällen gerufen. Eine Erklärung hierfür wäre aber auch sicherlich die Menge an Fertighäusern, die mittlerweile gebaut werden.

Die Statistiken zeigen, dass um 2013 jedes siebte in Deutschland neu gebaute Haus ein Fertighaus war. Die Marktanteile der Fertighausbranche stiegen die letzten Jahre fortlaufend. Zwischen dem Jahr 2000 und dem Jahr 2012 beispielsweise von 13,5 % auf 15,3 %. Zum Jahr 2014 wuchs der Marktanteil weiter auf 16,2 % an. Betrachtet man nun, dass im Jahr 2014 um die 90.000 Einfamilienhäuser gebaut wurden, so kann man rein theoretisch hieraus schließen, dass davon ungefähr 14.600 in Fertigbauweise erstellt wurden.

Liegt wohl auf der Hand, dass diese 14.600 Häuser ganz sicher nicht alle bei Sonnenschein erstellt wurden. Man darf natürlich davon ausgehen, dass jeder seriöse Handwerker seine Arbeit vor Witterung schützt, man muss aber auch davon ausgehen, dass mehr als nur einer das eben nicht macht. Auch dann nicht, wenn Wettervorhersagen mittlerweile doch recht zuverlässig sind. Manch unseriöser Hersteller begründet dann sehr oft wie folgt: “Wir errichten 800 bis 1.000 Häuser im Jahr, dabei liegt es in der Natur der Sache, dass Häuser immer wieder bei während Regenphasen aufgebaut werden” (Zitat eines europaweit bekannten Fertighauslieferanten, selbige Phrase nutzen aber auch andere!!). Man nimmt das Risiko von Schäden also billigend in Kauf anstatt präventiv zu handeln und zeigt dem einzelnen Kunden auch sehr deutlich wie wichtig er eigentlich ist …nämlich einer von tausend … … …

Ich will nicht falsch verstanden werden, Fertighäuser sind heutzutage eine echte Alternative zur massiven Bauweise und manche sind auch qualitativ als hochwertig zu bewerten.

Aber ein Fertighaus kann werkseitig noch so perfekt vormontiert werden, sind die Bedingungen beim Aufbau schlecht und besteht die Gefahr von mehr als nur drei Regentropfen, dann muss man einfach handeln, auch wenn dadurch der Terminplan ordentlich durcheinander geworfen wird.

Wider den, seit der Veröffentlichung dieses Artikels fortlaufend neu zu findenden Kopien auf etwaigen Internetseiten, wie beispielsweise ein zurückdatierter Text einer Bauexperten Organisation, die mit diesem Text in abgewandelter Form für eine „Baubegleitende Qualitätskontrolle“ werben, sind solche umfangreichen organischen Befallssituationen in aller Regel nicht auf einfachem Wege (Desinfektion) zu beseitigen. Sind Sie vorsichtig, wenn Sie diese Aussagen zu hören bekommen.

Ebenfalls vorsichtig sollten Sie sein, wenn Ihr Fertighausanbieter lethargisch auf Mangelrügen reagiert, umfangreiche Wassereintritte von außen in den Bau als harmlos abtut und/oder schlicht überhaupt nicht reagiert. Gerade in solch Situation ist eine schnelle Aufnahme (sichern des Zustandes) äußerst wichtig.

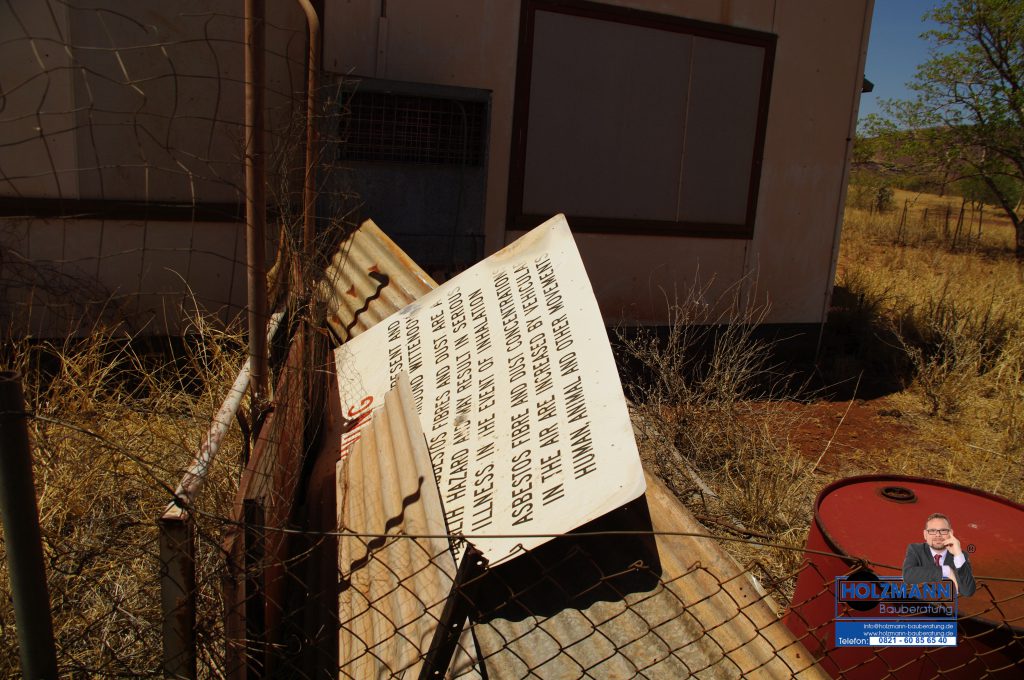

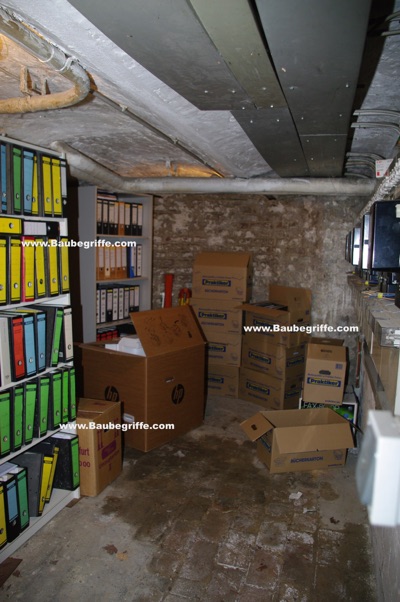

Durchnässter Boden eines Holzständerbauwerks (Fertighaus) aufgrund Wassereintritts bei Regen, nachdem mit der Mangelbeseitigung zu lange gewartet wurde, ist davon auszugehen, dass der gesamte Boden im Schadenbereich entfernt werden muss.

Durchnässter Boden eines Holzständerbauwerks (Fertighaus) aufgrund Wassereintritts bei Regen, nachdem mit der Mangelbeseitigung zu lange gewartet wurde, ist davon auszugehen, dass der gesamte Boden im Schadenbereich entfernt werden muss.

Manchmal kommt der Fertighaushersteller auch direkt auf den Gedanken etwas zu tun. Der Bauherr bekommt dann etwaige Nachweise zur fachgerecht vollzogenen Sanierung, die jedoch in nahezu allen Fällen eben genau das nicht sind.

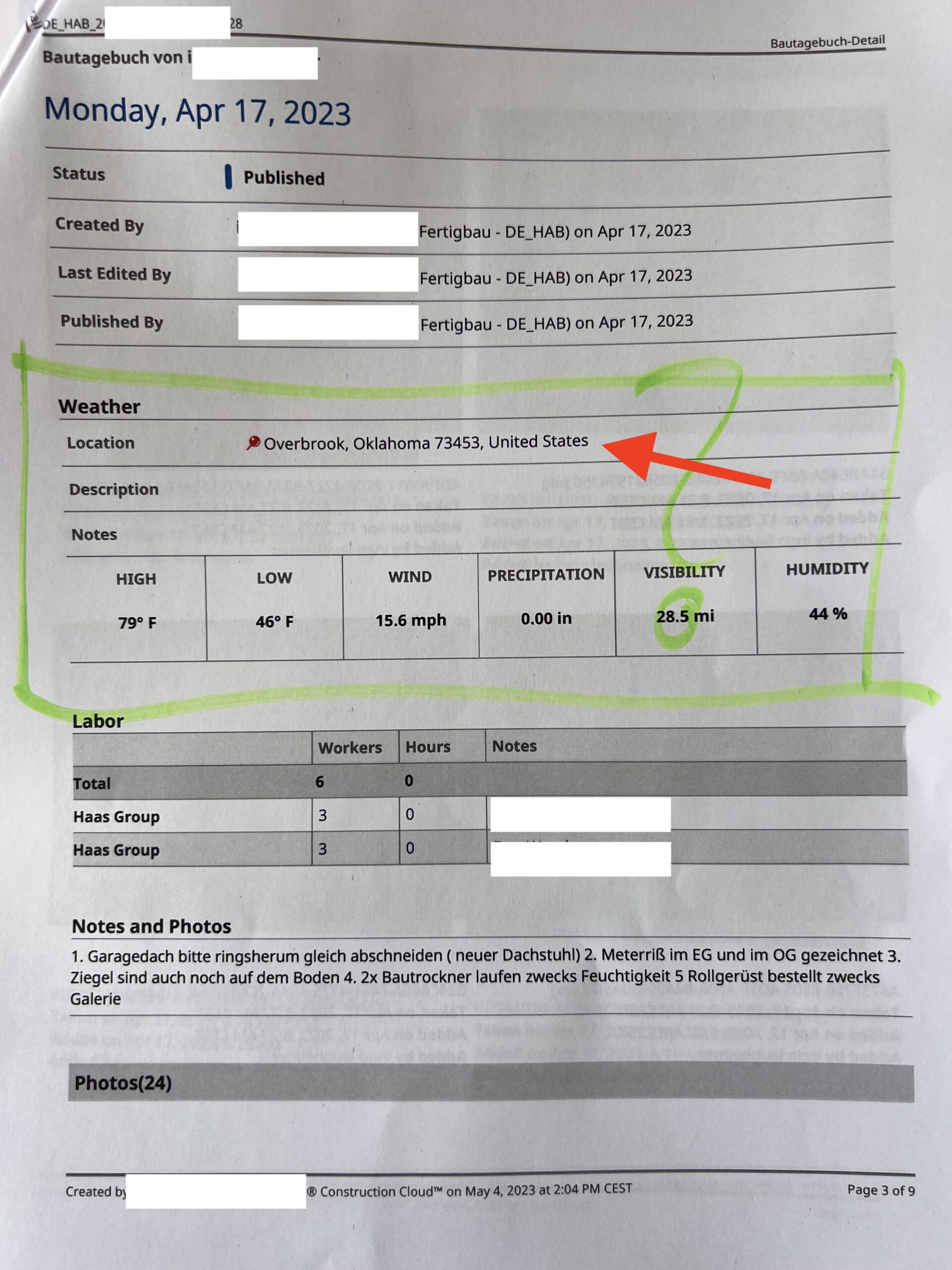

Auch hier ein nettes Beispiel eines großen Fertighausherstellers aus Deutschland, der einen Holzständerbau bei strömendem Regen aufgebaut hatte. Zum Nachweis einer fachgerechten Sanierung zeigte er einen Ausschnitt aus dem Bautagebuch mit einigen Bildern auf. Keines der Bilder zeigte die zuvor gerügten Nassbereiche und einleitend wurden erst einmal die Wetterdaten aus Oklahoma (USA) aufgeführt. Das Objekt selbst stand aber in der Nähe von Heilbronn. Wie sinnreich dabei die Wetterdaten aus Oklahoma sind erschloss sich uns nicht. Zwei Bautrockner in einem nicht geschlossenen, zweistöckigen Bauwerk, zu welchem fortlaufend Arbeiter aus- und einlaufen und die Türen offen stehen, sind nun auch nicht derart effizient. Aber man will das Gebäude bereits zwei Tage nach der Begutachtung durch uns, zu welchem 4-Kant-Hölzer vorlagen die querschnittdurchgreifend nass waren, binnen 2 Tagen getrocknet haben. Tatsächlich ist das technisch in beschriebener Form gar nicht machbar. Zum nächsten Besuch war dann bereits die Trittschalldämmung für den Estrich und hierauf die Fußbodenheizung verlegt. Klassischer Fall, die Bereiche die durchnässt waren, wurden also schnell verbaut und die Zugänglichkeit deutlich erschwert.

In den meisten dieser Fälle kommt man ohne einen erfahrenen Fachanwalt und einen begleitenden Sachverständigen an der Seite nicht besonders weit. Einige der Fertighausanbieter handeln analog zu so manch Bauträger derart, dass sie selbst den “besten Freund” einbeziehen und Ihnen selbigen als neutralen Sachverständigen vorstellen. Vielleicht wird noch mit öffentlicher Bestellung, TÜV und/oder Dekra oder ähnlichen “Auszeichnungen” geworben. Nichts als Trickserei, denn egal welche Ausbildung, Ruf und Können er hat, es ist und bleibt eine private Begutachtung und das Resultat ist ein Parteigutachten, das Ihr Vertragspartner und damit “Gegner” in Auftrag gab. Ergo es ist sodann nicht Ihr Privatgutachten, sondern das des Fertighausanbieters und dieses muss er nicht einmal Ihnen übergeben. Dass der “beste Freund” seinen Auftraggeber nicht stolpern lassen möchte, dürfte deutlich sein. Maximal Kleinigkeiten werden in solch Begehungen dokumentiert, äußerst selten jedoch richtig große Schäden. Der Gutachterkollege will ja seinen Firmenkunden und/oder “besten Freund” auch nicht im Stich lassen.

Auch hier ein Beispiel, einer offenbar selbsternannten Gutachterin eines, sich selbst mit 50-jährigem Bestehen bewerbenden Institutes. Sie traf im Zuge einer Begutachtung für einen Fertighaushersteller tatsächlich die schriftlich dargelegte Aussage “Es gibt keine Häuser ohne Schimmelbefall”. Auch dies in Bezug auf einen neu errichteten Holzständerbau, der deutlichst Schimmelpilzwachstum aufzeigte. Die vermeintliche Kollegin hat Ihren Schriftsätzen zu folgen eine Begutachtung 5 bis 6 Monate nach der ersten Schadensanzeige durchgeführt und offensichtlich auch nur ein Schreiben des geschädigten gelesen oder lesen wollen, obwohl es mehrere Schriftsätze gab, zu denen die Situation umfangreich dokumentiert wurde. Wenn Sie Gutachter/-in sind und das gerade lesen: vergessen Sie nie zu verdeutlichen, auf welche Schriftsätze sie sich beziehen und was Ihnen vorliegt. Wer den Beruf gelernt hat, weiß, dass die Unterlagen, welche für gutachterlichen Schriftsätze genutzt werden, genannt werden sollten. Das gehört nicht nur in ein klassisches Gutachten sondern eben auch in etwaige Stellungnahmen.

Es wäre richtig gewesen zu erklären, dass es überall in der Luft Schimmelsporen gibt, auch in freier Natur. Wichtig ist zu wissen, dass Schimmelbefall in geschlossenen Räumen in aller Regel eine übermäßig hohe Sporenkonzentration produziert, die weit über das hinausgeht, was wir an der frischen Luft erwarten müssen. Sie sehen schon jetzt, die von den meisten Fertighausherstellern einbezogenen Parteigutachter arbeiten weder unabhängig noch neutral… oder anders, wer 800 bis 1.000 Häuser im Jahr aufstellt, will auch keinen Widerspruch und bezahlt dafür auch gerne.

Schon fast ein Klassiker ist das bereits erwähnte lethargische Reagieren auf derart Wasser-/ Schimmelschäden. Einige der Fertighausanbieter spielen hier förmlich mit Ihnen. Da werden Termine vereinbart und Bauteilöffnungen, die der Auftragnehmer ausführen will. Tatsächlich kommt der Termin zustande, aber plötzlich wird sich geweigert Bauteilöffnungen vorzunehmen. Dies kann bei manch Anbieter auch mehrmals nacheinander geschehen. Oder es werden nur Öffnungen angeboten, die bereits Einmals offen waren (“…wir können nur die geschraubten Platten abnehmen…”). Klar, hier ist es sauber, tadelfrei gereinigt, 5 cm daneben kann es aber ganz anders aussehen. Mit solchen Scheinterminen steigen Ihre Kosten und der Fertighausanbieter hofft darauf, dass Sie müde werden oder Ihnen das Geld ausgeht und Sie sich nicht mehr wehren wollen/können. Dies zieht sich oft monatelang hin und in der Tat gibt es hier typische Marken die derart reagieren. Man hofft, ohne Mehrkosten den verschimmelten Bau doch noch weg zu bekommen. Meist hilft dann nur noch der Rücktritt vom Kauf – sofern das möglich ist. Bietet der Verkäufer Haus und Grundstück an, verlieren Sie natürlich beides. Die Verkäufer arbeiten hier mit ihrem Kaufvertrag, der die Lieferung eines entsprechenden Objektes/Produktes umfasst aber eben kein Bauvertrag ist.

Ein Kaufrücktritt ist oftmals zeitaufwendig und verlangen viel Ausdauer, ist jedoch meist das sicherste Vorgehen. Schimmelt es in der Baukonstruktion, kann man aus Sachverständigensicht sehr oft keine vollständige Schimmelbeseitigung erklären bzw. bestätigen, vor allem nicht dann, wenn Prüfungen untersagt oder einem Hindernisse etwaiger Art in den Weg gelegt werden. Hier kann man nur die sogenannte “große Sanierung”, den kompletten Rückbau anstreben.

Wenn Sie selbst ein solches Problem haben, wäre es gut, sich an einen richtigen Fachmann zu wenden, bevor Sie viel Geld für den falschen Weg ausgeben und am Ende immer noch Schimmelbefall in etwaigen Wänden haben.

Sollten auch Sie Probleme beim Hausbau haben, dann rufen Sie uns doch gleich direkt an unter der Rufnummer

0821 – 60 85 65 40

an. Gerne begutachten wir Ihr neues Eigenheim (natürlich bundesweit) und helfen Ihnen auch bei oder nach der Bauabnahme. Durch unsere langjährigen Kooperationen mit diversen Fachanwälten für Bau- und Architektenrecht (aber auch Mietrecht und Verwaltungsrecht, etc. pp) können wir Sie fachgerecht und gezielt unterstützen, bis Sie das Ihnen zustehende Recht erhalten.

Dieser Text wurde teilweise bereits im September 2016 veröffentlicht