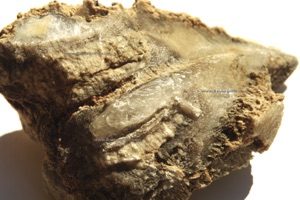

Bei dem Erstarrungsvorgang von Magma scheiden sich die in ihm enthaltene Materie als Mineralien aus. Zur Neubildung und Umbildung von Mineralien kommt es durch Verwitterungen und von Reibungs- und Pressvorgänge aus tieferen Erdschichten. Mineralien sind chemisch und physikalisch einheitlich kleinste Teile der Gesteine, homogen, in der Regel kristalin, nur wenige sind amorph (zum Beispiel Opale). Aber Vorsicht, organische Verbindungen wie zum Beispiel Kohle sind keine Mineralien.

Es sind über 2000 Mineralien bekannt, als gesteinsbildende Mineralien zählen hiervon ca. 200, von denen aber nur ca. 40 häufig anzutreffen sind. Zu den wichtigsten gehören Feldspate und ihre Vertreter Amphilbole, Augit, Quarz, Glimmer, Olivin, Kalkspat, Dolomit, Gips, Limonit, Glaukonit, Kalisalz, Graphit, Chlorit, Serpentin, Talk und auch der Anhydrit.

Bestimmung und Einteilung erfolgen nach folgenden Kriterien:

-

Härte

-

Kristallform

-

Chemische Zusammensetzung

-

Farbe

-

Strich

-

Glanz

-

Lichtbrechung

-

Dichte

-

Spaltbarkeit

-

Aussehen von Bruchflächen

Anhydrit kann folgendermaßen eingeteilt werden:

-

Vickers Härte: 300 N/mm2

-

relative Schleifhärte nach Rosival: 1 (auf Quarz = 100 bezogen)

-

Mohssche Härte: 3 bis 3,5

-

Dicht: 2,8 bis 3 kg/m3

-

Mineralklasse: Sulfat

-

Kristallform: rhombisch (3 aufeinander senkrecht stehende Kristallachsen mit verschieden langen Achsen)

-

Spaltbarkeit: vollkommen

-

Bruch: splittrig

-

Farbe: weiß, grau, farblos

-

Strichfarbe: weiß

-

Opazität: durchsichtig-undurchsichtig

-

Glanz: Glas- und Perlmutglanz

-

Fluoreszenz: keine

Der Anhydrit (auch mit Karstenit, Anhydritspat, Gekrösstein oder einfach Calciumsulfat betitelt) ist ein Sedimentgestein und fällt hier in den Bereich der chemischen Sedimente und zwar als Eindampfungsgestein. Als Eindampfgestein werden Mineralien betitelt, welche beim Eindampfen von Meerwasserbuchten entstehen. Das Wort Anhydrit stammt vom Griechischen „Anudros“ was als „wasserlos“ übersetzt werden kann und somit auch den Unterschied zum Gips aufzeigt. Erst wenn dem Anhydrit z.B. durch Verwitterung Wasser zugeführt wird, wandelt er sich zum Gips. Bei dieser Wasserzugabe nimmt der Anhydrit um ca. 60 % an Volumen zu.

Empirische Formel

Gips = CaSO4 2H2O

Anhydrit = CaSO4

Der Anhydrit wird wegen seiner geringen Härte und der Wasserlöslichkeit nicht als Werkstein verwendet. Aufgrund des Gipstreibens darf dieses Mineral auf gar keinen Fall als Zuschlag für Beton eingesetzt werden. Anhydrit ist der Rohstoff für Baugipse, Calzium-Sulfat-Estriche und als Zusatz für die Zementherstellung (z.B. Portlandzement) oder als Zementklinker. Neben diesem findet man Anhydrit auch in der Kosmetikindustrie, z.B. bei der Herstellung von Zahnpasta, Puder u.ä. Die größten Anhydritvorkommen in Deutschland sind im Harz (Staßfurt, Osterode, Nordhausen) im Raum Pößneck und Erfurt, aber auch in Celle, der Oberpfalz oder um Berchtesgaden zu finden.

Grundsätzlich muss man Anhydrit zischen dem „Natürlichen Anhydrit“, dem in der Natur vorkommenden wasserfreien Gipsgestein und dem „Synthetischen Anhydrit“, welcher bei der Flusssäureherstelltung aus Flussspat anfällt, unterscheiden. Letzterer wird auch als Fluoroanhydrit bezeichnet und liefert, gegenüber dem „Natürlichen Anhydrit“, der im Grunde immer eine unkontrollierbare Verunreinigung mit sich trägt, eine gleichbleibende Qualität.

Als sogenannter Anhydritbinder (Kurzbezeichnung AB) wird Anhydrit in zwei Festigkeitsklassen eingeteilt, die da wären AB 5 (5,0 N/mm2) und AB 20 (20 N/mm2).

Bauprodukte aus Anhydrit

Estriche aus Anhydrit

Estriche aus Anhydrit haben eine sehr hohe Raumbeständigkeit, ausreichend hohe Festigkeit (zu Estrich wird ausschließlich AB 20 verwendet) und er trocknet schnell aus. Dieser Estrichmörtel wird in der Regel (werksmäßig) mit Sand gemischt (1:2,5 Raumteile), bzw. mindestens mit 450 Kg Anhydritbinder je m2 fertigen Estrich.

Innenputze aus Anhydrit

Innenputze aus Anhydrit zeichnen sich durch eine relativ hohe Stoß- und Abriebshärte aus. Die Festigkeiten sind dabei gleich oder höher als Mörtel der Mörtelgruppe II. Resultierend daraus, ist das Einsatzgebiet häufig in Kindergärten, Schulen, Treppenhäuser und bei anderen höher beanspruchten Putzflächen. Anhydritmörtel beginnen ca. 30 Minuten nach dem Anmachen mit Wasser zu erstarren, das Erstarrungsende hat er nach ca. 3 bis 4 Stunden ereicht. Eine Verlängerung der Erstarrungszeit lässt sich mit Anhydritkalkmörtel erzielen (der Kalk dient als Verzögerer). Der Anhydritputz hat ebenso wie der Gipsputz, eine sehr gute Atmungsfähigkeit, dies ist auf seine günstige Porenstruktur zurück zu führen. In ausgesprochenen Nassräumen (Waschküchen) ist Anhydritputz nicht einzusetzen, allerdings ist er für den Einsatz in Küchen und Badezimmern von Wohnhäusern gut geeignet. Zu dem kann dieser Putz auch für feuerhemmende Verkleidungen verwendet werden, wenn geeignete Zuschläge verwendet werden (Perlite, Vermiculite…).

Wandbauplatten aus Anhydrit

Wandbauplatten, Wandbausteine, Deckenplatten aus Anhydrit sind mit den entsprechenden Baustoffen aus Gips zu vergleichen.

Mehr zu Anhydrit und Gips, sowie all ihren Produkten finden Sie hier:

Baulexikon App (Android-Version wird im Moment erarbeitet) http://itunes.apple.com/de/app/baulexikon-von-gerhard-holzmann/id395507641?mt=8