Von der Antike bis zu Beginn des 20. Jhd. wurde das Holz und die Rinde der Korkeiche, vor allem im nordafrikanischen Raum, häufig im Wagen- oder Schiffsbau, für Unterwasserarbeiten, allgemeinen Tischlerarbeiten, als Gefäßverschluss oder auch als Grundstoff für Schuhwerk und vielem anderen, verwendet. Bereits 116 bis 27 v. Chr. hatte Terentius Varro den Kork zur Verwendung als Wärmeisolator vorgeschlagen. Schon seit mehreren hundert Jahren wird die Korkrinde auch als Schwimmhilfe und zum Erlernen des Schwimmens genutzt. Quasi als der Vorreiter der heutigen Schwimmflügel oder auch Rettungswesten. Dr. Georg Rudolph Böhmer schreibt hierzu 1794:

„… in den Seestädten pflegen junge Leute sich etliche Stücke Kork auf die Brust zu binden, die sie vor dem Untergehen sichern sollen, bis sie mehr Übung erlangt haben. Dieser Gebrauch war auch schon in den ältesten Zeiten bekannt…“

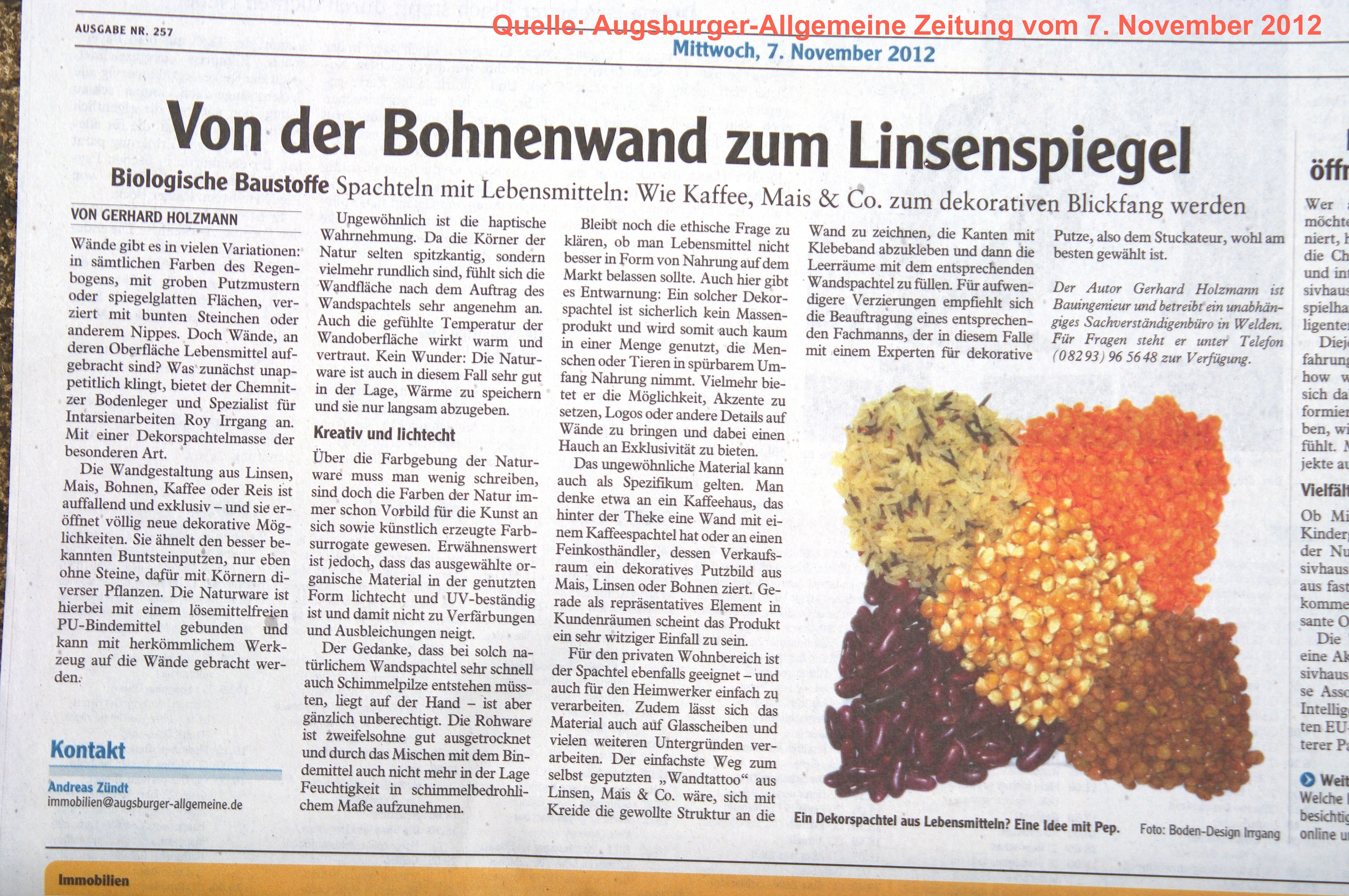

Heute treffen wir Kork nicht nur in der Wärme- oder Schallisolierung, bei Flaschenverschlüssen, Dichtungen oder auch bei Fahrrad- oder Messergriffen an, nein, wir finden ihn sogar als Farbe zum Aufspritzen oder Aufspachteln für unterschiedlichste Oberflächen. Keine wirklich neue Erfindung, ganz im Gegenteil, im Süden Europas sieht man Korkfarben relativ oft, aber bei uns in Deutschland ist dieses Produkt noch sehr jung und wenig bekannt. Wobei es bei uns auch den sogenannten Spritzkork gibt, womit beispielsweise Fugen bei Korkböden zugespritzt werden. Die Korkfarbe stellt ein ähnliches Material dar.

Allgemein besteht Korkfarbe aus 90% Korkgranulat und wasserbasierendem, lösungsmittelfreiem Acrylharz, das für eine ordentliche Bindung und zur Verbesserung der Materialeigenschaften dient. Neben diesem können, je nach Kundenwunsch, auch noch diverse Pigmente zur Farbgebung beigemischt werden. Die hieraus naszierende Beschichtung fühlt sich dann sehr weich und vor allem auch warm an. Fast so wie die bekannten Gummibeläge von diversen Freilandsportflächen, nur ist das Weiche im Produkt nicht der Kunststoff, sondern das Naturprodukt Kork.

Schon beim Anfassen einer mit Korkfarbe beschichteten Oberfläche erkennt man einige der Vorteile des Produktes, wie beispielsweise die wärmedämmenden Eigenschaften, die auch bei Wärmedämmmaßnahmen mit Korkdämmplatten oder Korkgranulat genutzt werden. Neben der Wärmedämmung erreicht man durch die Beschaffenheit des Materials aber auch eine schalldämmende Wirkung, womit man Schallübertragungen, Aufschlaggeräusche, Vibrationen aber auch Echo verhindern, bzw. deutlichst eindämmen, kann. Eine spezielle Mischung mit besonders porösem Kork erhöht die Schalldämmung zusätzlich. Durch die Rezeptur Kork + Acrylkunstharz kommt oben drauf auch eine relativ diffusionsoffene, aber durchaus abdichtende und je nach Mischverhältnis, sogar eine versiegelnde Eigenschaft hinzu. Grob zusammengefasst isoliert das Produkt Wärme, Kälte, Nässe und den Schall und das völlig, ohne die bei synthetischen Dämmstoffen und Farben oft beinhalteten umweltschädlichen Biozide.

Viele Vorteile, wobei die wärmedämmende Eigenschaft sicher als besonders favorable für das Bauwesen zu werten ist. Es handelt sich bei einer solchen Beschichtung zwar nur um eine wenige Millimeter dicke Schicht, jedoch ist schon diese in der Lage die Oberflächentemperatur einer Wand durch die naturgegebene hervorragende Wärmepufferung des Korks zu erhöhen und somit einen Kondensatausfall mit anschließender Schimmelpilzbildung zu verhindern. Dabei kann der Korkanstrich auf Innen- wie auch Außenwänden und diverse andere Oberflächen aufgetragen werden.

Im Innenbereich ist die Kork-Spritzfarbe durch eine ansehnliche Farbpalette auch sehr schön für dekorative Zwecke nutzbar, egal ob im Geschäfts- oder auch nur im einfachen Wohnbereich. Man muss aber die Korkfarbe dadurch nicht offen lassen, wenn man möchte ist die Farbe auch mit den auf dem Markt angebotenen gängigen Putzen überputzbar.

Auch auf Außenstuck

Im Außenbereich ist selbst ein Auftrag auf stuckdekorierte Fassaden möglich, womit das Fassadenbild selbst nicht dermaßen gestört wird, wie es beispielsweise bei gängigen Wärmedämm-Verbundsystemen der Fall ist. Wenngleich die Beschichtung aus Kork natürlich eine gewisse Körnung aufweist, womit Ecken und Kanten von Gesimsen u.ä. nicht dermaßen scharf, wie bei frisch gezogenem Stuck, sind. Die hierfür angebotene wasserfeste Variante kann nach Herstellerangaben sogar ins Erdreich geführt werden, ohne zusätzlich eine Abdichtung aufbringen zu müssen. Zu beachten ist jedoch, dass Nässe bei dunklen Farbtönen eine temporäre Aufhellung mit sich bringen kann, die nach dem Abtrocknen wieder verschwindet. Es versteht sich von selbst, dass das Produkt eine sehr hohe Widerstandskraft gegen Sonnenbestrahlung, Insektenbefall, Chemikalien (bis hin zum sauren Regen) aufweisen kann und somit eine Fassade über Jahrzehnte schützt.

Schönes Gefühl

Aber nicht nur für Außen- oder Innenwände kann die Korkfarbe Verwendung finden. Da das Produkt auf eine Vielzahl von Untergründen, wie auf diversen Metallen, Holz und vielem anderen möglich ist, wird es auch gerne im Bootsbau und hier beispielsweise für Bootdecks genutzt. Rutschhemmend, trittschalldämmend, wasserfest und selbst bei großer Hitze barfuß begehbar, scheint das Material auch hierfür äußerst ideal zu sein. Dazu kämen selbstverständlich auch der Wellnessbereich eines Hotels oder ähnliche Räumlichkeiten hinzu. Ergo egal ob man sich mit nackter Haut an die mit Korkfarbe bespritze Fläche anlehnt oder eben darauf mit unbekleidetem Fuße läuft, es resultiert immer eine angenehme haptische Wahrnehmung. Aber Vorsicht, soll das Material auf einen Boden, so ist darauf zu achten, dass der Boden mit Korkfarbe nicht zu sehr mechanisch beansprucht wird. Ein Rutschen von spitzen und scharfkantigen Gegenständen (z.B. Stühle, Tische etc.) kann zu Schaden führen. Bei dunkler oder farblich naturbelassener, brauner Korkfarbe kann länger stehende Feuchtigkeit zu hellen Flecken führen. Alsbald die Feuchtigkeit jedoch ausgetrocknet ist, verschwindet diese Fleckenbildung auch wieder. Sollte dennoch ein grauer Schleier zurückbleiben, so kann es sich hier um einen Kalkflecken oder ähnliches handeln, dieser ist mit einem Hochdruckreiniger, einer nassen Bürste oder Ähnlichem auch wieder entfernbar.

Untergrundvorbereitung

Von der Verarbeitung gesehen ist das Produkt sehr einfach zu handhaben. Grob beschrieben wird der Untergrund gereinigt, Türen, Fenster und Ähnliches abgeklebt und die Korkfarbe dann mit einer Farbspritze oder eben einer Traufel auf den jeweiligen Untergrund aufgetragen.

Größere Unebenheiten und Löcher auf der Oberfläche sollten vorab geschlossen bzw. verspachtelt werden. Lose Teile, wie lockerer Putz oder abblätternde Farben, müssen selbstverständlich entfernt werden, damit die Haftung auf dem Untergrund dauerhaft gewährleistet werden kann.

Zur Verarbeitung selbst, kann die Korkfarbe mit bis zu 5 % mit Wasser verdünnt werden. Da die Standardgebinde mit 8 kg Material gefüllt sind, kann hier bis zu 400 ml Wasser beigemischt werden. Wie die meisten Materialien, muss das Produkt vor der Verarbeitung ordentlich und homogen aufgerührt werden. Vorteilhaft ist auch das Umtopfen nach dem ersten Rühren, worauf dann ein erneutes Rühren erfolgt. Bei einem schlechten Aufrühren, kann es später zu Fleckenbildungen kommen. Für das Aufrühren selbst empfiehlt es sich einen größeren Farbenquirl oder auch einen kleineren Putzquirl zu nutzen. Nach dem Rühren ist es anzuraten, den Quirl sofort in Wasser zu reinigen, bzw. hierin zur Reinigung laufen zu lassen. Vorsorglich wird beim Rühren also gleich ein Eimer mit Wasser an den Arbeitsplatz gestellt.

Bei der Verarbeitung (und auch Lagerung) sollte eine Temperatur von 5°C nicht unterschritten und 35°C nicht überschritten werden. Die Idealbedingung zur Verarbeitung liegen wohl in einem Bereich von ca. 20°C. Es versteht sich von selbst, dass bei Regen Schutzmaßnahmen, wie das Abhängen des Gerüstes mit Folien, vollzogen werden müssen. Ist im Laufe der nächsten 24 Stunden Regen zu erwarten, dann sollten auch hier solche Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Es ist auch davon abzuraten, die Verarbeitung in Form von Aufspritzen bei stärkerem Wind anzugehen.

Gepritzt

Das Aufspritzen wird mit einer Trichterspritze mit einer 8 mm großen Düse empfohlen, zu der ein Arbeitsdruck zwischen 2,5 und 3,5 Bar gewählt werden sollte. Die Spritzdistanz zur beschichtenden Oberfläche ist am Besten zwischen ungefähr 50 bis 60 cm gewählt. Der Materialbedarf liegt je nach Gesamtschichtdicke bei ca. 2 bis 3 kg pro Quadratmeter. Es ist ratsam, beim Spritzen einen angemessenen Atemschutz zu tragen, nicht weil das Material selbst sehr giftig ist, sondern weil durch den Spritzvorgang ein sehr feiner Partikelstaub entsteht, den man einatmen könnte. Das Material hat die positive Eigenschaft, dass es sehr gut auf unterschiedlichen Untergründen haftet und das zählt natürlich auch für die Hände – von daher sind Handschuhe (Gummihandschuhe o.ä.) unausweichlich, wenn man sich die Folgetage nicht damit beschäftigen will, die Hände ständig zu schrubben. Nach der Verarbeitung sollte aber auch das Werkzeug umgehend mit Wasser gereinigt werden. Unterlässt man dies, wird die Reinigung nach dem Trocknen des Materials aufwändig, bei Düsen u.ä. nicht mehr möglich.

Gespachtelt

Aber das Material kann nicht nur mit der Trichterspritze verarbeitet werden, man kann es auch mit Kelle und Traufel auf den Untergrund auftragen. Vor dieser Verarbeitungsmethode vollzieht man die gleichen Schritte wie beim Spritzen. Ergo, den Untergrund vorbereiten und alle nicht zu beschichtenden Oberflächen und Gegenstände ordentlich abkleben – nötigenfalls auch die Verdünnung mit bis zu 5% Wasser. Ein Nässen von Kelle und Traufel, bevor man ins Material eintaucht, ist sehr hilfreich. Danach empfiehlt es sich, die Korkfarbe erst ganz dünn aufzuziehen, quasi eine Grundierung zu schaffen. Zieht man gleich bei der ersten Lage zu viel Material auf, so stellt man fest, dass sich dieses beim Aufziehen aufrollt und nur schlecht haftet. Ist die Grundierungslage aufgezogen und völlig ausgehärtet (ca. 24 Stunden warten), so kann man die nächste Lage deckend auftragen und nachdem diese auch völlig trocken ist und je nach gewünschter Auftragsstärke (insgesamt max. 5 mm) eine weitere Lage aufziehen. Zieht man das Material nach der Grundierungslage zu dick auf, so können beim Abtrocknen deutliche Unebenheiten oder auch kleinere Löcher entstehen, somit ist es in jedem Fall sinnvoller, mehrere dünne Lagen als eine zu dicke aufzuarbeiten (ähnlich wie beim Lackieren). Man kann die letzte Lage abglätten, jedoch wird die Ebene nicht wirklich glatt, dafür ist das Material auch in feinster Körnung zu grob. Es wird also immer eine gewisse Rauheit vorhanden sein. Ein Versuch, die Fläche mit einem Schwammhobel oder direkt mit der Traufel einzureiben, zeigte, dass man damit eine schöne gleichmäßige Struktur bekommt. Beim Schwamm etwas rauer, mit der Traufel (oder dem auch Plastikhobel) etwas glatter.

Trocknung und Reinigung

Egal ob gespritzt oder manuell mit der Traufel aufgetragen, zu Beginn zeigt das Material immer einen weißlichen Schimmer durch das Bindemittel auf. Nicht erschrecken, das ist völlig normal und verschwindet im Laufe des Trocknungsprozesses. Wählt man die Verarbeitungsmethode mit Kelle und Traufel, so ist es ratsam, kein pigmentiertes Material zu verwenden, denn durch den Kellenzug kann ein Entmischen zwischen Pigmenten und Kork resultieren. Kurz, es kann zur Fleckenbildung kommen. Der Trocknungsprozess dauert pro Schicht, in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur und des Untergrundes, etwa 24 Std. bei 20°C, wobei das Material in aller Regel schon nach ca. 2 Stunden angefasst werden kann ohne dass es an den Fingern klebt (Berührungstrocken). Möchte man die Oberfläche mit einem Dampfstrahler, Hochdruckreiniger oder Ähnlichem reinigen bzw. abwaschen, so sollten nach dem Auftrag des Materials auf die Oberfläche mind. 21 Tage vergangen sein.

Technische Daten

Kork selbst, ist ein sehr guter Dämmstoff, von daher werden auch Wärmedämm-Verbundsysteme mit Korkdämmplatten ausgeführt, wie ich bereits weiter oben andeutete. Allgemein und je nach natürlichem Wuchs zeigt die Rinde der Korkeiche eine Wärmeleitfähigkeit zwischen 0,039 und 0,050 W/mK auf. Die Korkfarbe liegt nach Herstellerangaben in einem Bereich von 0,039 W/mK, womit bei einer 5 mm dicken Schicht zwar sicher keine klassische Wärmedämmung aufgebaut werden kann aber dennoch ein, wen auch kleiner, Dämmwert vorhanden ist.

Viel vorteilhafter ist jedoch, die von Natur gegebene Eigenschaft von Kork, Wärme sehr gut speichern zu können. Hierdurch bietet sich dann die Möglichkeit, durch einen Auftrag dieses Produktes, an kalten Wandoberflächen, in Räumen die auch geheizt werden, bzw. Fassaden die durch die Sonne tagsüber aufgewärmt werden, den Tauwasserausfall auf der Oberfläche zu vermeiden, bzw. deutlich zu verzögern. Womit man wiederum Veralgungen oder gar den Wuchs von Schimmelpilzen im besten Fall vermeiden könnte. Gerade Fassaden, die mit einem Wärmedämm-Verbundsystem überarbeitet wurden, deren künstliche Dämmstoffe keine Wärme speichern, können hier mit einer wärmepuffernden Beschichtung wohl aufgewertet werden. Es liegen Beispiele und Aussagen des Hersteller vor, die das auch tatsächlich bestätigen, allerdings kann ich an dieser Stelle nicht mit Zeugnissen neutraler Prüfinstitute aufwarten, was wohl auch daran liegt, dass das Produkt in Deutschland noch nicht all zu lang auf dem Markt ist. Hier wäre es also sicherlich lohnenswert, diese und auch andere mögliche Eigenschaften, tiefergehend und neutral zu untersuchen, denn gerade die zeitliche Verschiebung eines Tauwasserausfalls oder gar das Vermeiden selbigen auf den Oberflächen synthetisch gedämmter Fassaden, kann bei den ca. 70 % allein nur mit Polystyrol gedämmten Fassaden, eine hervorragende Lösung sein, um dem immer häufiger anzutreffenden pflanzlichen Befall auf solchen Fassaden vorzubeugen.

Nun haben wir zwei Vorteile des Korkes genannt. Wichtige Vorteile, aber noch lange nicht alles. So kann Kork auch recht gut schalldämmend wirken. Laut Herstellerangaben können akustische Übertragungen von 6 dB gedämmt werden, was durchaus nicht nur den in einem Raum entstehenden Schall relativ gut „schluckt“, sondern auch im Bereich der Trittschalldämmung nützlich sein kann.

Last but not least, wir haben es bei der Korkfarbe nach den Angaben des Herstellers mit einem auf Wasserbasis (Acrylbindemittel) gebundenen Material zu tun, welches nicht toxisch wirkt und keine Lösungsmittel oder Silikone beinhaltet. Dennoch ist das Material verrottungsfest, resistent gegenüber Insektenbefall, witterungsbeständig (je nach gewählter Art des Produktes) und widerstandsfähig gegenüber Sonneneinstrahlung, vielen Chemikalien und Säuren. Das alles heißt aber nicht, dass Korkfarbe gegessen oder getrunken werden kann, denn auch hier gibt es Gefahren und Sicherheitshinweise, die eingehalten werden sollten und selbstverständlich dem Produkt beigegeben werden.

Eine weitere Möglichkeit, die eine schon länger bekannte Art zu Dämmen mit dieser Korkfarbe verbindet, wäre das Kork-WDVS, welches mit der Korkfarbe überarbeitet wird. Auf diese Weise erhält man ein Wärmedämm-Verbundsystem das zu ca. 99 % aus Kork besteht. Ein Video hierzu finden Sie bei YouTube.

Habe ich Ihr Interesse geweckt? Verkaufen werde ich Ihnen das Produkt als neutraler Bausachverständiger nicht, aber ich informiere Sie gerne zur Bezugsquelle oder den weiteren Vor- und auch Nachteilen von Korkprodukten, egal ob als Farbe oder Dämmstoff. Ebenso prüfe ich natürlich gerne bei Ihnen vor Ort, ob der Einsatz dieses Produktes machbar ist.