Straffrei kiloweise Cannabis unter dem Teppich

Cannabis – kaum eine Pflanzenart erhält dermaßen viele Schlagzeilen wie das Kraut, aus dem den Sagen nach der Stab des Äskulap, den man auch Caducieus nennt, geschnitzt wurde. Der Ursprung des Cannabis liegt allgemein betrachtet vermutlich im asiatischem Gefilde, zumindest aber, und das weiß man sehr genau, wird der Hanf schon in den ältesten chinesischen Werken genannt, wo er als „Shu-King“ betitelt wurde. Cannabis hat in jedem Land auf dieser Welt seinen eigenen Namen: Manche nennen es Bhanga oder Gunjuika; andere Bang, Hemp, Kanas, Ganja oder gar Pot. Die meisten, die solche Begriffe in den Mund nehmen, sehen jedoch hierbei vor allem den indischen Hanf (Cannabis Sativa subsp. Indica) oder eine Zucht hieraus vor Augen. Eine Hanfart, deren Besitz oder Nutzen in Deutschland und so manch anderen Ländern dieser Erde deutlichst gesetzlich geregelt oder gar verboten ist. Im Sinne biologischer Baustoffe ist diese Hanfsorte jedoch auch völlig uninteressant, hier kommt nämlich nur der Nutzhanf (Cannabis Sativa subsp. Sativa oder Zuchten hiervon) in Frage. Dies nicht nur wegen dem geringen THC-Gehalts (Tetrahydrocannabinol, das berauschende im Kraut), sondern auch, weil dessen Fasern eine wesentlich bessere Qualität aufweisen. Und genau weil diese Hanfsorte solch hervorragend industriell nutzbare Fasern hat, wurde 1996 das seit 1982 im Betäubungsmittelgesetz bestehende pauschale Hanfanbauverbot in Deutschland für den Nutzhanf aufgehoben.

Seit dieses Verbot für den Nutzhanf aufgehoben wurde, lebt auch die Industrie hierzu wieder mehr oder weniger auf. Hanfkleidung, Hanfteppiche, Hanf-Wärmedämmung und viele mehr, bis hin zu Hanftrittschalldämmung, finden wir am gegenwärtigen Markt. Dem Letztgenannten sei der heutige Artikel gewidmet.

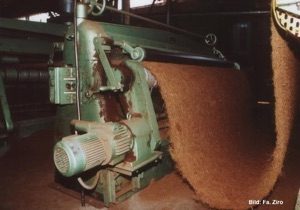

Die nun kurz behandelte und aus Zehdenick stammende Hanftrittschallmatte wird zur flächigen Schallentkopplung unter Deckenbeschwerungen oder unter Parkett, Laminat und andere flächige Böden eingesetzt. Sie kann aber selbstverständlich auch als Schallentkopplung unter Lagerhölzer gegen Rohdecken oder zur streifenweisen Schallentkopplung unter Trockenbauwände aus Metall- und Holzständern gegen andere Bauteile genutzt werden. Selbst im Blockhausbau wird dieses Hanfprodukt als Dichtungsmaterial genutzt. Erhältlich ist dieses biologisch und ökologisch geprüfte Material als Hanffilzstreifen oder auch Hanffilzbahn in Rollenware. Zum Anpassen auf der Baustelle reichen Schere, Messer und/oder etwaige elektrischen Schneidewerkzeuge; man muss also nicht, wie bei manch anderen Produkten, extra Werkzeug kaufen, um das Material sauber auf der Baustelle zuschneiden zu können. Es werden 4 unterschiedliche Mattenstärken angeboten, die von 3 bis 15 mm reichen. Dabei sind bei beiden vorgenannten Produktvarianten in 25, 15 oder 10 m Länge erhältlich. Die Firma bietet jedoch auch andere Zuschnitte auf Bestellung an.

Was wenige Produkte dieser Art haben, aber genau diese zu 100% aus Hanf hergestellte Verlegeunterlage hat, ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (Z-158.10-117).

Zu den technischen Daten kann angegeben werden, dass dieses Hanfprodukt eine Rohdichte von 160 bis 180 kg/m³ hat. Der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit liegt bei 0,047 W/mK, die Wasserdampdiffusionswiderstandzahl bei 1-2 und das Brandverhalten bzw. die Baustoffklasse liegt nach DIN EN 13501-1 bei D-s2, d0 (normalentflammbar). Ergo ein Naturprodukt mit den dafür typischen physikalischen Eigenschaften, das oben drein klimaneutral und absolut schadstofffrei ist. Neben diesem sei erwähnt, dass es sich hier um ein Produkt handelt, das zu 100% Made in Germany ist. Ach ja, um nochmals auf die Einleitung zu kommen: Nein das Rauchen dieser Schalldämmmatte wird Ihnen wirklich keinen Rausch verschaffen, höchstens Übelkeit und Kopfschmerzen!

Mehr zu Hanf im Baustoffwesen:

Natürliche und pflanzliche Baustoffe – Gerhard Holzmann et al.

Springer Vieweg Verlag (ehem. BG. Teubner), ISBN 978-3-8348-1321-3